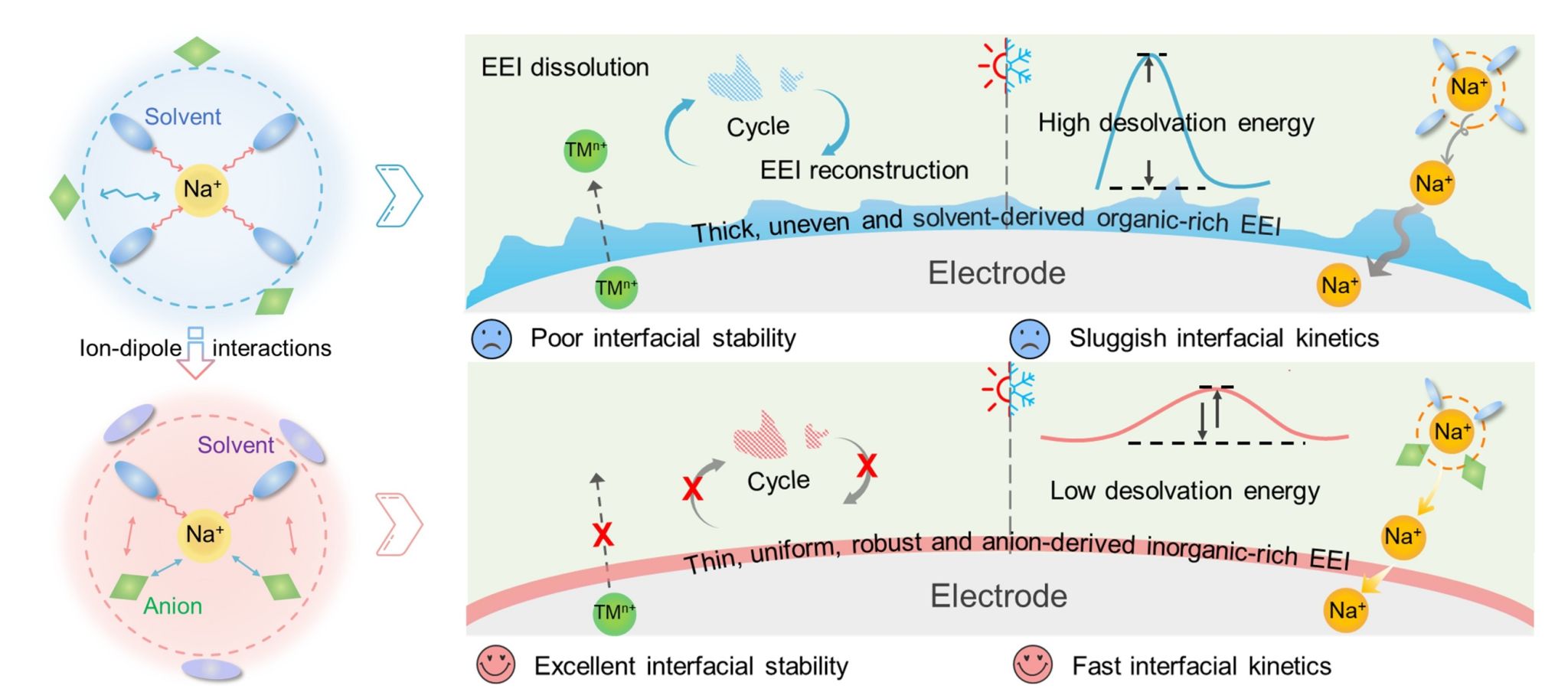

钠离子电池因钠资源丰富且成本低廉,被视为大规模储能系统的潜在候选者。然而,传统钠离子电池的温度耐受性较差,在极端温度条件下会出现容量快速衰减的问题,这严重阻碍了其实际应用。在较高的工作温度下,电极/电解液界面的溶解加剧,进而导致界面持续破坏与重构,同时伴随着电解液的不断分解;而不稳定的电极/电解液界面会引发过渡金属溶出,并增加热失控风险,最终导致钠离子电池的电化学性能恶化。另一方面,在较低的工作温度下,缓慢的界面动力学会限制电池的电化学性能。不仅如此,较高的动力学能垒会诱发钠沉积现象,这不仅带来严重的安全隐患,还会导致容量快速衰减。鉴于此,开发有效的策略以同时提升电极/电解液界面的稳定性和动力学性能,对于推动钠离子电池在极端温度条件下的应用具有重要的现实意义。

图 1.电解液设计

近日,我校化材学院李林特聘教授团队在国际权威期刊Journal of the American Chemical Society上发表题为《Ion-Dipole Interactions Modulated Anion-Reinforced Solvation Chemistry for Advanced Wide-Temperature Sodium-Ion Full Batteries》的学术论文。在本研究中采用弱配位羧酸酯共溶剂丁酸甲酯来调节无氟酯基电解液中的离子-偶极相互作用,从而实现阴离子增强型溶剂化学。这种独特的溶剂化学可在正负极表面同时构建稳定的阴离子衍生富无机界面膜并降低去溶剂化能垒,从而显著提高界面稳定性和动力学性能。因此,普鲁士蓝||硬碳全电池可在-20至100 ℃的宽温度范围内稳定运行。普鲁士蓝||硬碳18650型圆柱电池在55 ℃的高温下循环230圈后,容量保持率高达91.41%,展示了巨大的实际应用潜力。相关文章发表在国际顶级期刊⟪Journal of the American Chemical Society⟫上,我校为第一通讯单位,第一作者是我校化材学院2023级硕士研究生万云和2022级硕士研究生石小燕,我校化材学院李林特聘教授、侴术雷教授及安徽大学周洵竹博士为论文共同通讯作者。相关工作受到国家自然科学基金,浙江省自然科学基金等基金的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c07004

一审:李林团队

二审:温正灿

三审:雷云祥